新規事業開発では仮説構築と検証をスピーディに繰り返すことで、企画内容や事業そのものを

修正・育成していくため、仮説思考ができない事は致命的である。

前記事では、仮説の理解を深めるために、良い仮説と悪い仮説の違いをお伝えした。

これから数回にわけて、良い仮説を考えつくためのポイントに触れていきたいと思う。

ところで、良い仮説の第一条件として「仮説が一定のファクト(事実情報)に支えられていること」

を挙げているが、一定以上のビジネス知識があることが前提になる。

知識の土台がなければ、仮説はおろか物事を考えることが出来ない。

この知識の重要性は、以下記事でも触れているので参考にしてもらいたい。

良い仮説づくりのステップ

さて、あなたが一定以上のビジネス知識を有している前提で話を進めていく。

まず仮説づくりの大まかなステップを理解していこう。

仮説は大きく次の7ステップで構築していく。

STEP①:何のために何を考えるべきか、を考える

STEP②:まず自分の頭で仮説を考える(0次仮説の構築)

STEP③:0次仮説に関連するファクトを集める

STEP④:ファクトをもとに仮説を量産する(1次仮説の構築)

STEP⑤:1次仮説を検証する

STEP⑥:検証された仮説をさらに深める(2次仮説・3次仮説…の構築)

STEP⑦:最終仮説を決定する

良い仮説のつくり方 STEP①:何を考えるべきか、を考える(課題と論点の整理)

仮説をつくる際にまずやるべき事は、「何のために何を考えるべきか、を考える」という事だ。

課題と論点を整理して、仮説の目的を明確にする、と言い換えることも出来る。

ビジネスにおける課題は無数にあり、課題解決のために考えるべき事は山程あるため、

「何を考えるべきか」を明確にしなければ、思考が散漫になる。時間がいくらあっても足りない。

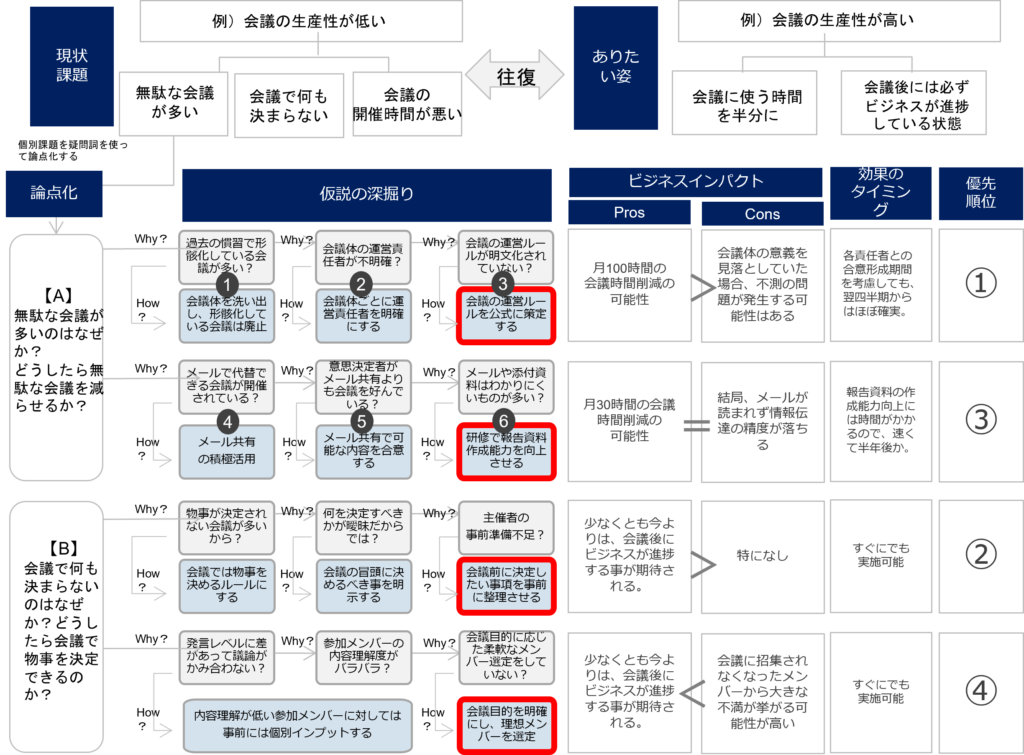

たとえば「会議の生産性が低い」という現状課題があったとする。

ちなみに生産性が低いというのは、様々な要因の結果として起こっている課題なので、

このままでは範囲が広すぎて何を考えれば良いかわからない。

したがってこの課題の要因を、

①無駄な会議が多いこと②会議でいつも何も決まらないこと③会議時間が繁忙時間とよく重なっている

のように分解していく。

無駄な会議が多いという量の課題と、いつも何も決まらないという質の課題があるという事だ。

そして、分解された課題にWhy?(なぜ?)をつけると次のようになります。

A.「無駄な会議が多いのはなぜか?」

B.「会議でいつも何も決まらないのはなぜか?」

C.「会議時間が繁忙時間とよく重なっているのはなぜか?」

分解された課題を問いへと変えたものが論点となる。

課題の仮説に、

「Why(なぜそうなっているのか?)」「How(どのようにすれば良いか?)」

「So What?(具体的に何か?)」をつけ加えると、個別課題が論点へと変わる。

論点は「いま答えをだすべきテーマ」なので、論点が決まれば「何を考えるべきか」が決まる。

また課題と論点が整理されたら、課題が解決された後の「理想の状態・達成したい目標」を明確にしよう。

とくに戦略仮説は、理想の状態・達成したい目標を具体的に実現する為の仮説なので、

目指すべき目標がなければ実現方法や具体的なアクションの仮説は考えられない。

なお、理想の状態の「生産性が高い」も複数の要素が合わさった統合的な状態なので、

「1ヶ月の会議時間を半分にする」や「会議後には必ずビジネスが一歩でも進捗している」

のように分解する必要がある。

したがって、会議の生産性が低いという課題の仮説は、

「1ヶ月の会議時間を半分にするために(課題)、

無駄な会議が多いのはなぜか?を考えること(論点)」

となる。

このように考えていくと、

「無駄な会議が多いのはなぜか?」

→「過去の慣習のまま続けている形骸化している会議が多いのではないか(現状仮説)」

→「会議体を洗い出し、形骸化している会議をすべて廃止すれば良いのではないか(戦略仮説)」

のような仮説をつくる事ができる。

仮説をつくる際にまずやるべき事は、課題と論点を整理して仮説の目的を明確にする事です。

論点の優先順位を考える

ところで、会議の生産性が低いという課題から、

A.「無駄な会議が多いのはなぜか?」

B.「会議でいつも何も決まらないのはなぜか?」

C.「会議時間が繁忙時間とよく重なっているのはなぜか?」

という3つの論点(個別課題)が抽出されている。

すべてを一気に考える事が難しい場合は、論点に優先順位をつけなければならない。

論点の優先順位、すなわち何から考えるべきかを決める際に、

最低限押さえるべき視点は「ビジネスインパクト」と「成果のタイミング」の2つである。

ビジネスインパクトは文字通り、

論点に答えを出して、解決策を推進した後に得られるビジネスの成果である。

ポジティブとネガティブの両側面から考えていく。

また、得られる成果について出来るだけ数値化すると成果を比較しやすくなる。

両側面を考えた結果、ポジティブインパクトとネガティブインパクトの差し引きで、

ポジティブな側面がより大きいものをビジネスインパクトが大きいと判断する。

成果のタイミングについては、

すぐに成果が現れる・四半期後・1年後など、出来るだけ具体的なタイミングを考慮する。

こうして、

ビジネスインパクトが大きい×成果のタイミングが速いもの=優先度が高いと判断していく。

次の図を使って、このプロセスをもう少し具体的に解説したいと思う。

A.「無駄な会議が多いのはなぜか?」に対しては2つのラインで仮説の深掘りが進んでいる。

1つは「無駄な会議が多いのはなぜか?」

→「過去の慣習のまま続けている形骸化している会議が多いのではないか」

→「形骸化している会議が多いのは会議の運営責任者が不明確なのではないか」

→「運営責任者が不明確なのは、会社に会議の生産性高めるという文化がそもそもないからではないか」

という仮説のライン。

もう1つは「無駄な会議が多いのはなぜか?」

→「メールで代替できる会議が開催されているのではないか?」

→「メールで代替されないのは、会議のオーナーがメール共有よりも会議体を好んでいるのではないか」

→「オーナーがメールを好むのは、メールや添付資料だと内容がわかりにくいからではないか」

という仮説のライン。

「無駄な会議が多いのはなぜか?」という論点に対して2つの仮説のラインと、

合計6つの現状仮説が生まれており、それぞれの現状仮説に戦略仮説が対応している。

実際に課題を解決する際は戦略仮説を基にアクションプランを精緻化します。

ちなみに説明していなかった気がするので、現状仮説と戦略仮説の定義をここで補足しておきたい。

ある現状や課題の理解を深める際に、

「現状は◯◯のような実態になっているのではないか・課題が●●なのは■■が原因だからではないか」

と考える仮説を現状仮説と呼ぶ。

また、ある物事や課題を解決する方策として「このような解決策を実行すれば良いのではないか」と、

具体的な解決方法を考える仮説を戦略仮説と呼んでいる。

すべての施策を実施できるのが理想だが、実際には時間やリソースの制約などが発生するため、

実行する戦略仮説にも優先順位をつけなければならない。

戦略仮説の優先順位付けのポイントは

「出来るだけ根本的な課題、掘り下げられている課題から解決していく」という事につきる。

根本な課題にアプローチせずに、表層的な課題を解決してもビジネスインパクトは限定的だからだ。

「無駄な会議が多いのはなぜか?」という論点であれば、

「会社に会議の生産性高めるという文化がそもそもないからではないか(現状仮説)」&

「会議の生産性向上プロジェクトを立ち上げて、生産性向上の文化をつくる(戦略仮説)」と、

「メールや添付資料だと内容がわかりにくいからではないか(現状仮説)」&

「研修で報告書資料の作成能力を向上させる(戦略仮説)」が最も深掘りされている仮説である。

この深掘りされた仮説に対して、前述のビジネスインパクトと成果のタイミングを考えていくのだ。

このようなプロセスをB.「会議でいつも何も決まらないのはなぜか?」と

C.「会議時間が繁忙時間とよく重なっているのはなぜか?」でも行い、

すべてのビジネスインパクトと成果のタイミングが出揃った後に、

何から考えていくべきか、すなわち論点の優先順位を最終確定していく。

すでにすべての論点について考えているよね?と感じた方もいるかもしれない。

それはその通りなのだ。

仮説思考が習慣化している人は、論点の優先順位を考える際に、まずはざっくりと

根本課題とそのビジネスインパクト・成果のタイミングをそれぞれ大雑把に数値化し、

比較した上で精緻化すべき論点を決めているのである。

この思考プロセスが積み重なっていると、仮説検証後も大きな修正が発生しないので、

この時点の仮説(後述しますが0次仮説と言います)から施策実行までが一気に進む事になる。

反対に論点の優先順位を考慮せず、抽出された論点を手当たり次第に本格的に検討してしまうと、

極めてインパクトの小さい論点・課題に時間を使うことになってしまう。

ビジネスでは限られた時間の中で最大の成果あげる事が求められるため、

「ビジネスインパクトの大きさと成果のタイミング」で論点の優先順位を絞る事がとても重要だ。

最初は精度が担保されないかもしれないが、

論点の優先順位付けが出来るかどうかで、業務スピードに圧倒的な差が生まれてくる。

良い仮説のつくり方 STEP②:まずは自分の頭で仮説を考える

さて、論点の優先順位が明確になったら、いよいよ本格的な仮説づくりが始まる。

前述したように仮説思考が習慣化している人は、

論点の優先順位付けを行っている段階で実はこのステップが同時に終わったりするのだが、

ここではまだ仮説が深掘りされていない(仮説の精度が低い)事とする。

多くの方が仮説を考えようと思った際、とりあえずWEB検索や周囲へのヒアリングを始めると思うが、

まずそれを止めてみよう。検索やヒアリングの前にまずは自分の頭で仮説を考える・仮説を深めてもらいたい。

いま自分がもちあわせている情報のみで、仮説を考えてみるのだ。

この段階でどんどん仮説をつくっていける人もいれば、さっぱり何も考えられないという人もいる。

その差を生んでいるのは、蓄積された知識や経験の量と質、そして仮説思考が習慣化しているかどうかだ。

もしあなたが何も考えられなかったとしても、それでも無理やり考えて仮説をひねり出してほしい。

とにかく考える癖付けをしなければ、仮説思考は始まらないからだ。

たとえば「アクティブシニア向けのビジネスチャンスを見つけたい」という課題があったとする。

この時に「アクティブシニア ビジネス」等と検索する前に、自分の頭で仮説を考えてみよう。

・アクティブシニアは元気なお年寄りだとすると、きっと外出やアウトドアが好きだろう。

であるならばオーソドックスに旅行やドライブなどは当然、興味・関心があるだろう

・シニアでも始められるダンスやテニスなどのスポーツスクールはどうだろう?

・アウトドアだけでなくインドアなアクティブシニアもいるだろうから、

インドア派には料理・茶道・習字など伝統的な習い事のニーズがある気がする。

・ただ、おそらくどのサービスも既に提供されていて、新しいビジネスチャンスにはならないかもしれない。

他のビジネスチャンスを探す必要がありそうだな。

・アクティブシニアの感性は若いと想定されるから、PC・スマホなど最新デバイスを使いこなしたいニーズや、

改めて最新ファッションを楽しみたいというニーズがあるのでは?

・そもそも、アクティブシニアの定義ってなんだっけ?

・アクティブシニアはそもそも消費意欲が旺盛なのだろうか?

そうでないならば、市場規模はあまりより大きく無いのかもしれない…。

さまざまな仮説が思い浮かぶ。1つまた1つと仮説を考えていくと、その仮説がまた新しい仮説を生み、

結果的に多くの仮説を生まれてくる事もある。

まずは1つ。自分の頭で仮説を捻り出そう。くどいようだが、とにかく、まずは自分の頭で考え抜いてほしい。

この最初に生み出した仮説を私は「0次仮説」と呼んでいる。

0次仮説を手にしてから、WEB検索などの情報収集に進んでいくのだが、

詳細は次の記事でお伝えしたいと思う。

それではまた。